改革开放圆了我的大学梦

——回望三十六年前的电大生活

前排右六为作者

伴随着改革开放的春风,广播电视大学应运而生。电大的创办,圆了我们这代人的大学梦,成就了我们这代人的事业。这对于电大创办初期入学的我们而言,可以说是改革开放的首批受益者。

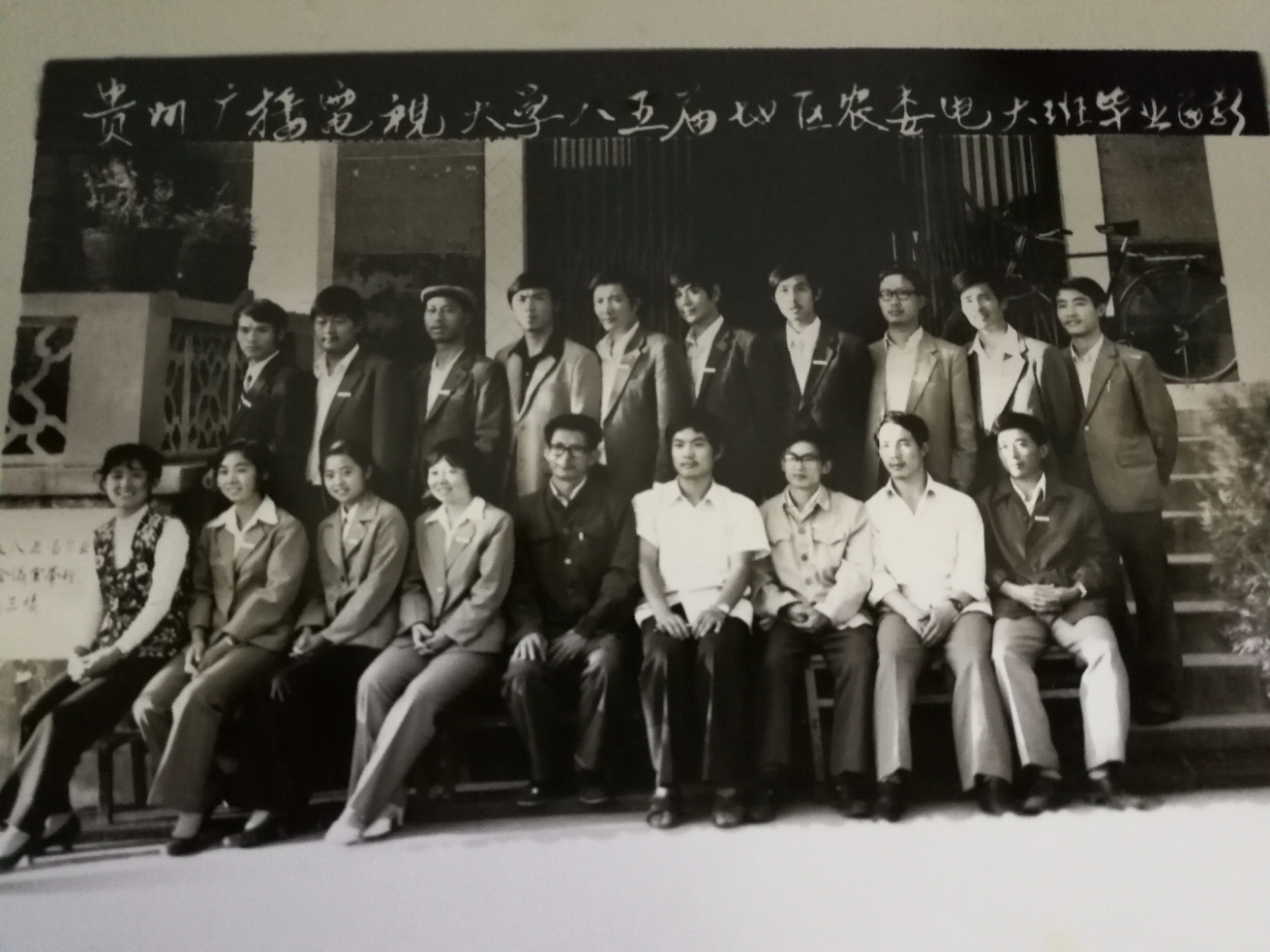

一九八五年安顺地区农委电大班毕业合影前排左一为作者

岁月流逝,时光荏苒。我就读电大虽然已过去30多年了,但对于我这个时处“特殊年代”无缘继续深造的中学生来说,三年电大生活的情景依然在我的脑海里挥之不去,难以忘怀。那求学的渴望、考试的紧张、考中的喜悦、学习的艰辛……就像电影记录片一样,一幕幕地在我的思绪中浮现。

1971年,我初中毕业,同年秋天,我进厂当了工人。几年后由于我工作勤奋,表现良好,厂里推荐我上工农兵大学。当时父亲去世,留下母亲和我们姐弟妹四人,家庭一时陷入了困境,我是家中的老大,自当与母亲共同承担起家庭的重任,因此我决定为了家庭选择放弃上大学。

1978年,党的十一届三中全会的召开,恢复了高考,又一次机遇来临。这年我加入了中国共产党,又作为先进班组代表参加贵州劳模代表团,赴大庆考察。面对组织的关怀,工人师傅的厚爱,我几番想提出报考大学,又难以启齿。

1981年,我调至行政机关,终于下定决心报考大学。在文化补习班匆匆补习了几个月之后,我参加了全国高考,被安顺学院录取(安顺学院当时称“安顺师专”)。事事难料,偏偏就在此时,我的准公公检查出了膀胱癌,未来的婆婆则希望我们尽快成婚。当时面临结婚还是求学的选择,我犹豫不决。恰好这时我从报纸上看到了1982年国家将要开办广播电视大学的首届文科班的信息,于是我决定牺牲这次上学的机会,转而等待次年的电大招生。

兴许是常言说的“事不过三”,1982年春天,第三次机遇再次降临,全国广播电视大学果然开始招收首批文科类汉语言文学专业的学生。我凭借之前参加过高考的实力,以安顺地区第二名的综合考试成绩,顺利地进入了安顺市电大汉语言文学班学习。

电大的汉语言文学专业是文革后电大开办的首个文科类专业,内容基本上是参考全日制大学的教材编写,其课程的广度、深度对于我们“电大生”是一个严峻的考验。当时的电大,实行的是“宽进严出”,淘汰率较高,并且非常规范,三年六次学期考试,犹如六次高考,没有复习提纲与复习范围,考试监考严格,然而大家都很自律,没有谁会去作弊。期终考试给一周时间复习。对于考试不及格三门以上的要退回原单位。电大采取的是半脱产方式,半天上课,半天上班,上课主要是收听、收看全国统一的广播电视讲座,电大工作站时而会派些老师来做辅导。主要还是靠自学,不懂的问题学员之间相互切磋。由于电大的学员文化程度参差不齐,因此,我们的语言课是从最基础的汉语拼音学起。我虽然是初中毕业生,然而文革中上初中基本没有学到知识,实际上只有小学文化程度。好在我进厂后一直坚持自学,虽属不系统的学习,但也算有点积累。时隔多年,重拾课本,实现自己上大学的梦想,心里既紧张又兴奋。三年的电大生活就在这样的氛围中拉开了序幕。

记得第一学期期终考试的前一周,我就开始进入了临战状态,一周闭门不出,整整吃了七天的面条,家中客厅、厨房、卫生间到处贴上答题小卡片,整个家中弥漫着迎考的气氛。当我考完试回单位上班,一位老局长看到我气色不好。关切的询问我是否生病了?可见当时的认真与紧张,不仅我如此,那时我们班有些年纪偏大的同学,读节更刻苦。像田淑怡等几个同学,每逢考试,就相约到地委党校背书迎考,每天以干粮、开水充饥。在电大班中给我印象最深刻的是丁再元同学。记得他当时在蔬菜公司工作,家中有四个小孩。经济负担很重。本人的身体也不太好。由于年纪大、记性差,别人背三遍就能记住的东西,他要背十多遍、甚至几十遍才能记熟,所以他下的功夫最大。因为家境窘迫,他虽然高度近视,看书吃力,为了省电却舍不得更换家中的低瓦灯泡,以至于视力直线下降。为了帮助他完成学业,同学杨维森出钱为他购买了电大三年的教科书。经过三年苦读,丁再元经过几门功课的补考过关,最终取得了大专毕业证书。此时的他才四十多岁,头发却花白了大半。

当时我们班的学员年龄也是参差不齐的,我在班上年龄居中,而丁再元、杨维森、田淑怡、方康年、陈德江等都属年纪偏大的同学,还有一些未参加入学考试,属不脱产的自学收看学员,如张新民、张铁军、范永甲等。这些学员有的上山下乡,历经艰辛而学习不止;有的在社会上做临工、打烂仗,饱尝人间坎坷之苦,仍努力进取。上世纪七十年代末,文革结束,百废待兴,国家逐步走向正轨,恢复了高考,开办了电大、职大、夜大,为被文革耽误的一批批年轻人,提供了重返课堂的机遇。因此,大家都怀着对知识的渴望,学习热情倍增,恨不得一天当作两天用,把被耽误的时间抢回来。在我们电大班,同学们你追我赶、勤奋学习、有时下了课仍不愿离去,不是向老师请教问题,就是同学之间相互讨论切磋,那种浓厚的学习氛围,至今想起仍然令人十分怀念。

随着学习的不断深入,我也逐渐适应了电大的生活。通过摸索掌握了学习上的一些方法与技巧,我的自学能力得到提升。记得有一次期终考试,其中有一门课是《中共党史》,当时有不少同学未考及格,原因之一就是没有深入研读课本教材,而是把精力放在了猜题上,那次我考了全班最高分97分。我的体会就是读书不能走捷径,要对教材的内容反复研读,进而加深理解,也就是所谓的“书越读越薄”,不能死背硬记,更不能把精力放在押题上。也许是我年轻记性好,学习方法比较得当,电大三年我每学期的考试成绩基本上都保持在全班第一或第二名。

1984年初,我的电大学习生涯进行到中期时,我意外地怀孕了。我于1981年高考结束后结婚,原计划等电大毕业后再考虑生小孩,不想中途出现状况。为保证学业完成,我原打算放弃这个孩子,后经医生多次劝说,并预计产期正好可以错开考试时间,于是我采纳了医生的建议。就这样我开始了孕期与求学最艰难的一年半生活。恰巧这时孩子的父亲又赴外地学习,家中只剩我一人。既要上班,又要上课,还要克服孕期的各种不适,记得有一次我感冒发烧,一个人住在单位分配的宿舍里,半夜里将暖壶的开水一饮而尽;到了怀孕后期,身体越发沉重,为了不影响胎儿的发育,我只好坐在高藤椅上看书。为了将生育坐月的时间抢回来,我提前进行预习,每天不敢多睡觉,深怕影响学习。如今所有孕妇应该享受的睡眠、营养、休息等照顾,对当时的我来说都是一种奢侈。

1984年秋,为了方便照顾,我搬到了公婆家居住,为了就近上课,我又转学到了安顺地区农办电大班就读,但在转学中遇阻,是电大班的同学们伸出援助之手才得以解决。记得那年电大学习进入第五学期,有一门课是《古代文学》,要求背诵200多首诗词。于是在寒冬腊月的清晨,身怀六甲的我每天都会披上一件旧大衣,夹着教材来到地委大院的花园里,一边散步一边背诵,最后终于将200多首诗词全部熟记于心。也许是胎教的作用,我女儿长大后,文学功底较好,她的作文经常作为范文在班上宣读。

1984年12月,我顺利的生下了女儿,记得当时临盆时我还抱着书在看,对于迎接新生命的到来,我还没做好充分的准备,分娩后只好买本《育儿百科》照书育儿。由于孕期学习紧张,休息营养跟不上,加之分娩消耗大,我在产后第八天高烧不退,半夜被送到地区医院救治,整整住院一周。出院后,我拖着虚弱的身体,既要照顾刚出生的女儿,又要收听复习考试内容,常常是听着一半的录音就睡着了,醒来后又继续收听。在坐月子的那些日子里,电大的同学们有的给我送资料,有的将复习内容录音播放给我听,我的闺蜜们还给我送来了小孩衣服、抱被、尿片,这些关心帮助,坚定了我完成学业的决心,让我终生难忘。

为了让我顺利地参加考试,我的母亲及继父把我和孩子接到家里,动员全家帮助我,让我安心备考。为了弥补被耽误的时间,我每天只睡两个小时,全身心投入复习,母亲为了让我专心学习,还专门腾出二楼一间卧室给我住,她则每天晚上在一楼带外孙睡觉。记得那年的冬天特别冷,母亲怕我冻着,还给我准备了热水袋取暖。不想有次母亲加热水时将垫圈弄丢了,不密封的盖子导致热水袋里的水浸进了盖住我双膝的军大衣,看书入迷的我,直到水慢慢冰凉浸湿了我的裤腿才恍然发现,这一细节至今想起仍历历在目。在全家人的关心支持下,我于满月后的第九天如期参加了那年的期终考试,当我迈进考场的那一刻,同学们都吃惊的望着我红肿的眼睛与疲惫的神情,纷纷上前关心询问。这次期终考试我取得了全班综合考试成绩第一名。这些成绩的背后,付出的代价是几年后我的眼睛及颈椎都相继出现了问题。

1985年6月,三年的电大学习进入到最后的冲刺,我一边准备毕业论文及答辩,一边复习迎接期终考试。而此时我的女儿正好刚满半岁,从母体带来的抗体逐渐消失,变得老爱生病。那段时间我心急如焚,每天要带女儿上医院,晚上照顾她睡后才开始学习。由于长时间疲劳及精神压力,我每晚学习到九点多就开始打盹,为控制睡意,我经常买些酸杏之类的水果提神,坚持复习到深夜。功夫不负有心人,学业结束时,我的毕业论文及答辩都获得了“优秀”的好成绩,毕业时我获得了全省电大的“三好学生”。

三年的电大学习生涯,在我的人生道路上留下了重要的足迹。电大系统的学习,让我增长了知识,开阔了视野,提高了自学的能力;电大生活的艰辛不易,磨砺了我的意志,丰富了我的人生阅历。电大毕业几年后,我被选拔到了安顺市委办公室任秘书,从事文字工作,以后我又被组织上考察选拔到不同的领导岗位。我电大的同学们也相继成为各单位的骨干,也有很多同学走上了领导岗位。

电大这所没有围墙的大学,为我们这一代人圆了“大学梦”,也为我们实现人生的理想插上了飞翔的翅膀。电大学习的那些岁月,至今让人追怀不已,成为我们这代人历久弥新的记忆!

谨以此篇献给改革开放四十周年!

来源:原安顺市规划局党组书记肖丽

扫一扫在手机打开当前页面